Le concept de nation a été créé par les autocrates qui voulaient asseoir leur emprise sur leurs sujets et dominer leurs voisins. En effet, dés que les communautés ont été plus grandes que les cités, il a fallu les unir par la force. Pour faciliter l’union, on a créer des liens plus ou moins utiles (monnaie, lois, infrastructures…) et artificiels : nous devons nous unir pour nous défendre d’un envahisseur, ou pour montrer à nos faibles voisins que nous sommes les plus forts. Avec l’idée de nation, on a recruté et motivé des soldats à moindre prix, on a pu se défendre, certes, mais aussi envahir, occuper et coloniser. Ce concept domine encore l’organisation interne de chaque pays. Il justifie le rejet des migrants. Mais il domine aussi l’organisation « internationale », dont le premier principe n’est pas l’universalité des droits de l’homme, mais celui du maintien des frontières telles qu’elles ont existé à un moment arbitraire de l’histoire. La paix durable et la construction d’un monde meilleur nécessitent de lutter pied à pied pour l’abolition des nations. La France, l’Angleterre, l’Allemagne et toutes les nations du globe doivent disparaitre du paysage politique. Il faudra conserver des unités administratives et des cultures (le français, l’allemand, l’anglais, toutes les langues doivent vivre !). Mais tous les humains qui voudront passer de l’une à l’autre doivent pouvoir le faire librement.

Tous les articles par admin

Le service public n’est pas un guichet…

Les derniers gouvernements français parlent régulièrement de redéfinir le service public, sans y arriver. Leur but avoué est de restreindre le nombre de fonctionnaires. Mais ces termes, qui sont justement » à redéfinir « , sont compris de façon très variable par nos concitoyens. Les deux acceptations péjoratives suivantes sont courantes dans l’inconscient collectif des français de 2019 : le service public est un guichet où on attend pour être mal servi ; les fonctionnaires sont ceux qui sont payés à ne rien faire de l’autre côté du guichet. Revenons aux fondements de notre société, pour mieux comprendre le vrai sens de ces mots.

Le premier concept républicain est celui de liberté individuelle. La seconde idée, qui fonde notre société est celle de devoir organiser la liberté des uns et des autres. Il faut en premier lieu éviter qu’un individu n’entrave la liberté d’un autre pour exercer la sienne. Cette organisation passe par la définition de règles communes : les droits et les devoirs. L’égalité porte sur les droits, la solidarité sur les devoirs. Mais ces règles ne permettent pas, à elles seules, de faire vivre ensemble des millions de personnes. L’organisation de l’activité des citoyens libres nécessite de distinguer deux types d’activité :

- les activités qui sont faites dans un but personnel, autrement dit d’intérêt particulier, par chacun au gré de ses envies pour satisfaire ses propres besoins ou par un groupe d’individus en nombre limité, pour la satisfaction de leurs besoins réciproques ; les échanges de biens et de services sont libres entre les parties et constituent la partie privée de l’économie de notre société

- les activités qui sont faites, pour bénéficier à toute la société, autrement dit missions d’intérêt général. Ces missions se répartissent en thèmes (justice, instruction, santé, territoire et culture). Pour exercer ces missions d’intérêt général, on peut distinguer des types de responsabilité : les postes chargés de l’organisation générale de la mission, du contrôle et de la protection directe, de la création de biens et de services communs, en comprenant les générations à venir dans cette communauté d’usagers indistincts. La création d’infrastructures, l’école et l’université sont clairement des services publics.

Ce service public sera payé principalement par la communauté toute entière, au titre de l’impôt. Une participation peut être demandée à l’usager, pour modérer l’usage de ce service, mais dans la mesure où cette participation ne paye pas l’intégralité du service et que ce service n’est pas rendu par l’employé du service public pour obtenir ce paiement, la rétribution de ce service est fondamentalement différente de la vente de biens ou de services privés. Autrement dit, quand vous achetez du pain à la boulangerie, vous payez l’intégralité des coûts majorée d’un bénéfice au boulanger. Quand vous utilisez un service public, par exemple, dans notre système français, l’hôpital, l’école, l’opéra ou le train, vous ne payez pas l’intégralité des coûts. A l’hôpital, vous ne payez pas de façon directement proportionnelle aux frais de soin de votre maladie.

Doivent être fonctionnaires ceux qui exercent ces activités de service public en toute compétence, en toute conscience et en toute responsabilité. Ils doivent avoir une formation spécifique qui leur permet à la fois d’acquérir toute la connaissance technique et juridique et de se forger un sens de l’intérêt général et du long terme. Cette formation et cette sensibilisation doit se traduire par un diplôme leur permettant d’accéder à un type de poste. Ce poste doit avoir été obtenu par leur mérite et non par le favoritisme d’un puissant. Pour cela, une sélection par concours avant la formation et une sélection par une commission neutre avant changement de poste restent les meilleures garanties. Pour pouvoir exercer leurs missions en toute objectivité, ils doivent être protégés des pressions, exercées par des privés puissants ou des supérieurs hiérarchiques eux mêmes moins scrupuleux. Cette protection doit prendre deux aspects : une rémunération suffisamment gratifiante, correspondant au niveau de responsabilité, sans qu’il soit nécessaire de recourir à d’autres sources de revenu et un statut empêchant les sanctions, licenciement pour des raisons économiques ou disciplinaires mal justifiées. En contrepartie, le fonctionnaire a des devoirs ; en particulier, il devrait s’engager à ne pas exercer d’autre activité dans son domaine de compétence, pendant et après l’exercice de ses missions. Il est souhaitable que les fonctionnaires aient préalablement travaillé dans le privé, dans le même domaine technique, pour acquérir une expérience ; mais ils ne doivent pas pouvoir quitter leur poste pour travailler ensuite dans une entreprise privée. Cela évite tout conflit d’intérêt. Il est souhaitable également que les fonctionnaires en charge du contrôle ou à des postes clés, soient en doublon, avec un apprenti fonctionnaire, par exemple, ce qui concourt à leur objectivité, en les obligeant à expliquer et justifier leurs décisions, leur méthode.

Ces missions et ces responsabilités nécessitant absolument des fonctionnaires sont détaillées au tableau ci-joint .

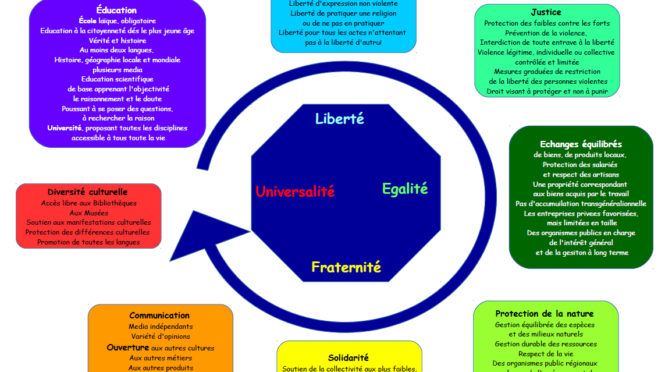

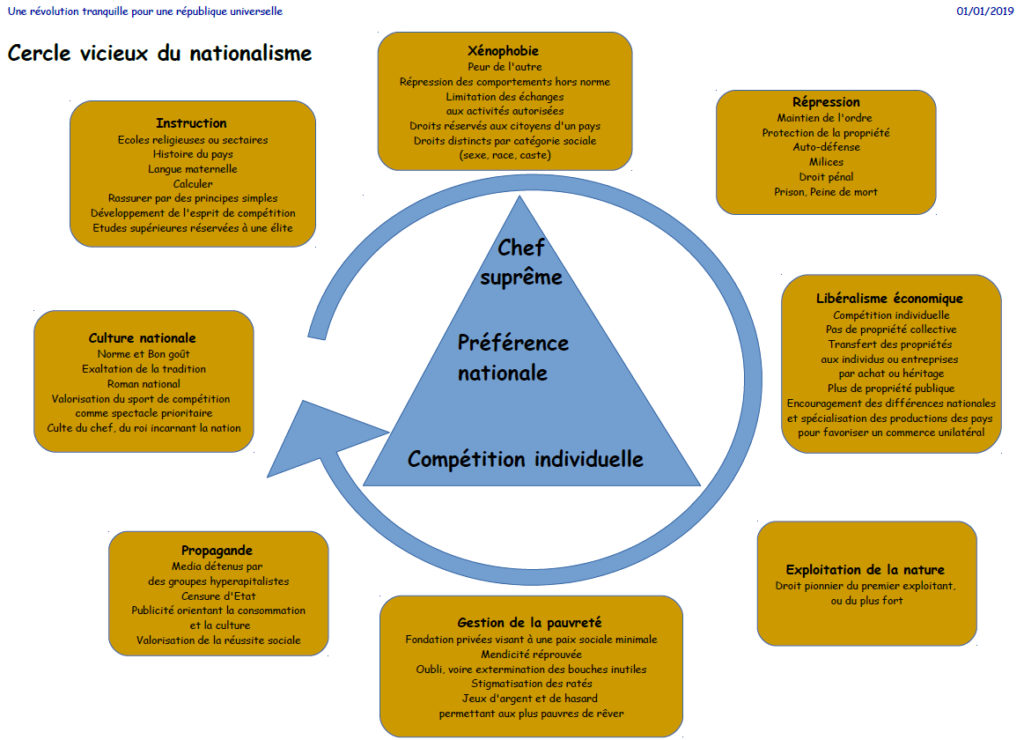

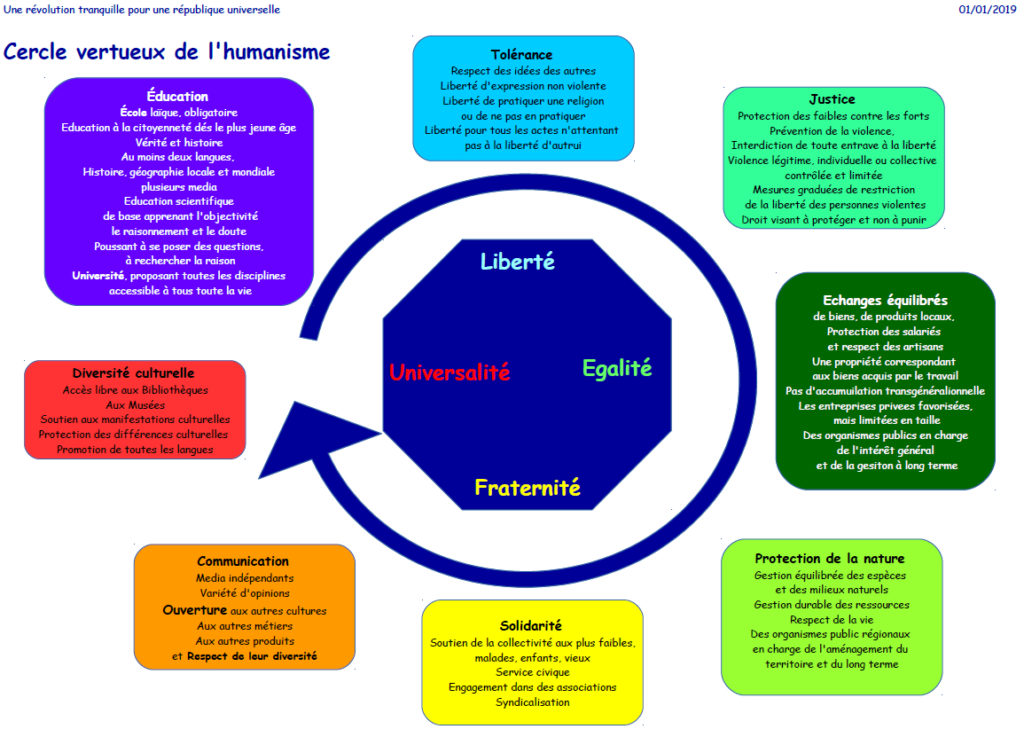

Typologie politique II – les cercles

Reprenons l’idée que la politique oscille entre deux pôles :

- celui du nationalisme, basé sur l’idée de force de la nation soumise à un chef, et de la compétition individuelle et internationale comme moteur

- celui de l’humanisme, basé sur un idéal démocratique étendu à l’humanité toute entière, où la justice équilibre les différentes libertés.

La réalité des gouvernements se place hypocritement plus ou moins entre les deux.

Les illustrations suivantes (ici au format pdf), schématisent ces systèmes. Pour juger du système en place, on peut rechercher les différents moteurs faisant tourner le cercle politique dans le sens vertueux d’un progrès vers l’humanisme ou l’enfermement dans le nationalisme.

Pour un nouveau fonctionnement démocratique

Dans toutes les démocraties du monde, mais c’est particulièrement vrai en France, on choisit d’avantage un homme que des idées. Dans le cas d’un scrutin à deux tour, on vote même surtout contre le finaliste qui nous fait le plus peur. Le vainqueur a ensuite toute latitude, dans les limites de la constitution et de la durée de son mandat, pour exercer le pouvoir comme il le souhaite, sans se justifier particulièrement vis à vis de ses électeurs. Il espère être réélu de la même façon, contre son adversaire et passe plus de temps à stigmatiser celui-ci qu’à justifier la non application de ses propres promesses.

Les scrutins proportionnels en un seul tour n’évitent pas vraiment ces écueils : les représentants des partis élus ont fait campagne sur des propositions qui n’ont pas de majorité absolue pour être mises en oeuvre. Pour gouverner, les partis élus doivent s’allier. Ne sont alors mises en œuvre que leurs propositions consensuelles. Les propositions originales, novatrices ne sont jamais partagées entre les partis alliés et ne sont pas mises en oeuvre.

C’est ainsi que les démocraties occidentales, soumises en parallèle au pressions financières et idéologiques des hypercapitalistes, au niveau national et européen, ont mis en œuvre une politique de plus en plus libérale et de moins en moins sociale, quelles que soient les réformes promises.

Ce n’est pas une fatalité, la proposition suivante serait de nature à recréer une meilleur adéquation entre les électeurs et les gouvernants : on ne doit plus voter pour des hommes manipulateurs d’idées, mais pour des propositions concrètes, portées par des représentants. La constitution doit ensuite obliger ces représentants à les mettre en œuvre. Les partis doivent, pour chaque élection, proposer un programme contractuel, avec une étude de faisabilité et d’impact, à l’image d’un projet industriel. Selon les modalités suivantes d’élection, notamment un scrutin à deux tours, il faudrait laisser le temps aux partis qui souhaiteraient s’allier, pour recomposer un programme composite, mais également faisable avec un impact évalué. Seules les lois qui seraient prévues dans ces programmes, et qui auraient donc été soumises au vote de tous les citoyens, pourraient être mises en œuvre. Le suffrage universel doit être réservé aux lois et ne doit plus porter un surhomme au pouvoir.

Il faut bien sûr creuser cette idée, la discuter, l’améliorer, mais elle donnerait un peu de logique, de cohérence et d’honnêteté à nos démocraties qui en manquent cruellement.

Un juste combat ?

Gilets jaunes, ou manifestation féministe, guerres en Syrie, actes terroristes, sans parler des simulacres sportifs. La violence peut elle être juste ?

Combattre, s’est lutter ensemble. Pour un juste combat, il faut d’abord partager un objectif avec ses compagnons de lutte. Cet objectif peut être conjoncturel, et se réduire à se défendre contre un ennemi commun, mais pour s’entraider loyalement, il vaut mieux être clair sur ce qui se passera après… De ce point de vue, ni les gilets jaunes, où seule la colère est partagée, ni les printemps arabes, qui n’ont aucune plate forme commune, ne peuvent durer contre un ennemi trop fort.

Se battre ensemble contre une injustice identifiée, comme les manifestations féministes actuelles, c’est bien, mais ça ne suffit pas à définir un objectif plus juste. Il faut s’être entendu sur des propositions apportant plus de justice, au moins sur un point précis ; et ces propositions doivent être précises pour être applicables. Le mouvement des droits civiques, en Amérique était assez clair : abolir les inégalités législatives des états, en contradiction avec les textes fédéraux fondateurs. En laissant subsister les inégalités sociales, il s’est néanmoins révélé impuissant à changer la société en profondeur.

Enfin, un combat juste doit aussi se contenter de moyens dignes : des actions dirigées contre les vrais ennemis sans porter atteinte aux innocents, pas de violence physique contre les personnes, sous réserve de légitime défense, pas de torture, pas de mensonge. Seules des victoires acquises ainsi, par des combattants non violents unis par des valeurs partagées, en nombre très supérieur à celui de leurs oppresseurs, pourront établir la paix, sans relancer l’esprit de revanche, la vengeance et la haine.

Ce n’est pas en empêchant des gens ordinaires de se déplacer, de travailler, alors que les responsables visés ne sont pas inquiétés, ce n’est pas en réclamant une baisse des impôts sur les carburant sans augmentation des transports en commun, ce n’est pas en manipulant la colère des autres qu’on améliorera notre société. Transformons cette énergie dans de plus justes combats. Discutons ensemble d’une vraie reconstruction sociale et écologique, sans nous contenter de la défense de notre petit confort, menons un combat durable en prenant le risque du partage, de la loyauté et de l’ouverture.

Typologie politique

Les différents mouvements politiques relèvent de trois tendances :

- les nationalistes croient que les sociétés s’organisent en cercles concentriques, différenciés autour de soi : la famille d’un sujet est plus importante pour lui que celle de son voisin, son village, sa religion, son pays, sa race ; un seigneur, un roi, un dieu le protègent. L’union se fait dans un cercle pour se défendre ou attaquer le cercle voisin. Les différences génétiques et culturelles sont hiérarchisées. Pour protéger son groupe des autres, il faut imposer la prééminence de sa race, de sa religion, de sa culture, réunis sous les concepts historiques de clan, de tribu, de royaume ou de nation. Ce mode de pensée politique est essentiellement subjectif, basé sur la perception exagérée du moi et la domination par la force d’un groupe sur les autres groupes. Se regrouper avec ses proches pour se défendre des étrangers, est le mode originel de société humaine. Il reste dominant, car il correspond à l’aspiration première de sécurité.

- les humanistes croient que les humains sont tous égaux en droit, que personne n’est naturellement au dessus des autres. La société humaine devrait être organisée sur des principes universellement reconnus et partagée, une démocratie universelle. Les dirigeants sont élus parmi les humains, ne restent pas au pouvoir, ne le transmettent pas à leurs enfants. La génétique ne fonde pas la société. C’est une conception du monde qui se veut objective. Essentiellement abstraite, elle permet l’organisation de sociétés stables, si la justice est enseignée et pratiquée : on donne des parts égales aux enfants et on leur apprend à reconnaitre ce partage comme juste. Cette aspiration à la justice devient plus forte que celle de la sécurité chez tous les êtres de réflexion. Elle a motivé toutes les révolutions et a aboli l’esclavage.

- Les hypocrites professent une partie des principes des principes humanistes, mais appliquent les modes de pensée nationalistes qui protègent leurs intérêts privés. Trois grandes catégories d’hypocrisie politique :

- les royalistes et les autocrates ont toujours prétendu que le roi, le guide, était choisi par Dieu pour délivrer la justice, c’est la loi du plus fort, légitimée par la religion

- Les libéraux souhaitent des démocratie de façade, où la domination absolue des plus riches soit admise parle peuple comme une récompense de leurs mérite, dont les dirigeants soient issus de ces groupes capitalistes ou leur soient rapidement soumis par la corruption. Le droit de vote, la liberté d’expression, la solidarité, l’éducation sont tolérés tant que ces principes ne viennent pas remettre en cause la propriété garantie aux actuels puissants et la libre concurrence permettant aux hypercapitalistes d’absorber les petites entreprises. C’est la loi du plus puissant, légitimé par l’illusion de liberté, protégée par le divertissement.

- les communistes ont imposé une société théorique avec un État tout puissant, supprimant la liberté d’entreprendre. Tous les pouvoirs ont été confisqué par une oligarchie, en URSS comme en Chine, qui a dirigé la société en fonction de ses propres intérêts et des ses propres peurs. Lorsque ce système s’est écroulé, cette oligarchie a confisqué les biens publics pour rejoindre la coterie des hypercapitalistes libéraux.

Les mouvements humanistes n’ont que rarement et fugitivement accédé au gouvernement, au lancement de certaines révolutions ou dans certaines cités. Mais les utopistes ont toujours constitué le moteur des grandes évolutions. Ils ont permis d’abolir l’esclavage, de contenir le nazisme. C’est la seule vision du monde qui permette d’espérer, en construisant la paix et maintenant un équilibre des relations entre les humains.

Dessillez vos yeux…

Tout le monde est fou de joie parce que onze joueurs ont adroitement tapé dans un ballon. Les rues sont pleines de gens en délire, enveloppés dans des drapeaux et hurlants. Lorsque quatorze enfants ont été sauvés grâce aux efforts de plongeurs et au sacrifice de l’un deux, la nouvelle a été saluée, mais n’a pas déclenché une telle ferveur. C’est du spectacle. D’accord, mais avec tous les festivals d’été, des moments magiques, de danse, de théâtre, de musique existent tous les soirs. Les finales d’autres sports ont été également belles, et sans dopage, hyperentraînement, hypersalaires et sans corruption.

Soyons objectifs, si tous les Français se sentent fiers de cette victoire alors qu’ils n’y sont pour rien et que la plupart ne jouent pas au football, c’est qu’on les a menés à se sentir ainsi. Tous les media sont orientés vers cet évènement, depuis plusieurs années. Des financements publics et privés incroyables rendent possible le football professionnel ; on a même déclaré d’intérêt général la construction d’un stade privé à Lyon (sur des terres agricoles…). Le foot est le meilleur moyen pour distraire les gens, les détourner d’une prise de conscience politique et les éloigner de la nécessaire révolution des institutions.

L’utopie est à portée de main, il suffirait que le même effort de communication que celui consacré au sport professionnel soit tourné vers l’éducation civique, en illustrant liberté, égalité fraternité ; cela rendrait possible une révolution citoyenne. Aujourd’hui, nous n’avons que des veaux meuglant dans la rue.

Le nationalisme n’est pas inéluctable.

L’Europe n’est plus qu’une association commerciale de nations. Dans chaque pays riche, les dirigeants parlent tous des immigrants comme d’un danger et se refusent à envisager d’en organiser dignement l’accueil. Ils ont peur de de paraitre faibles. Seuls les chefs forts et cyniques semblent correspondre à l’attente des populations crispées dans la crainte de perdre leur relatif confort. Le nationalisme continue d’être propagé par la médiatisation du sport professionnel.

Mais le caractère implacable de cette régression xénophobe et cette progression fasciste n’est qu’une illusion, entretenue par les media. Ceux ci critiquent cette tendance, mais la juge complaisamment inévitable. Comment pourrait on combattre la misère du monde ? C’est pourtant possible, lorsque la paix est assurée et que les hommes sont libres d’entreprendre. Dans chaque lieu où cet équilibre est atteint, de petites sociétés produisent ce qui est vraiment nécessaire. Les sociétés en paix peuvent accueillir bien plus de monde, si elles le veulent vraiment. Les réfugiés ne sont pour l’instant qu’une part infime de la population mondiale (0,34% d’après l’ONU). La planète, gérée plus raisonnablement, peut nourrir tout le monde.

Les multinationales ont bâti un monde d’illusions, où les plus grandes richesses économiques sont des tromperies bancaires, les secteurs florissants ceux des divertissements de masse, des moyens de transports hypertrophiés, comme les SUV qui déplacent deux tonnes pour véhiculer une personne, des cultures qui ne nourrissent pas, des drogues inutiles.

Refusons cette aliénation, soyons des hommes libres et choisissons de refonder une vraie république ouverte et juste.

Les grandes sociétés commerciales ne sont plus des entreprises, mais des organisations financières

Entreprendre… quel beau mot ! Un homme a une idée, pour créer ou améliorer quelque chose, qui servira aux autres et qui lui rapportera de quoi nourrir sa famille. Son idée fonctionne, son « entreprise » prospère ; il fait travailler d’autres gens. Ses bénéfices lui permettent de réinvestir. Il participe, bon gré ou mal gré, par ses impots et ses charges à la solidarité avec la société toute entière.

Mais ses enfants, ou ses successeurs, qui reprennent son entreprise florissante veulent apporter leur part à la croissance de cette société. Ils ne partent que rarement d’une nouvelle idée technique. Avec les bénéfices, au lieu de réinvestir dans l’entreprise, ils achètent les entreprises de leurs concurrents les plus faibles. Ils peuvent alors, après quelques « purges », augmenter leur propre revenu. Les entreprises fusionnées produisent moins que les entreprises séparées, mais elles rapportent plus à leurs dirigeants.

Ces dirigeants, réunis en clubs, ont répandu l’idée qu’une société devait croître à l’infini, ou mourir. Leur but personnel est d’obtenir un monopole, où ils pourront percevoir des marges fortes, inéquitables, mais qui leur permettront d’être payés cent fois plus que leurs employés. Petit à petit, dans les décideurs de la société capitaliste mondiale sont devenus des financiers, qui n’ont pas comme but le développement d’une idée technique, mais la création de monopoles privés toujours plus grands. Les véritables chefs d’entreprise existent encore, dans les petites organisations ; ce sont eux qui conservent à notre société un certaine dynamisme ; mais ils n’ont rien de commun avec les dirigeants des grandes sociétés commerciales, qu’on baptise hypocritement du nom d’entreprise alors qu’il ne s’agit plus que d’organisations commerciales dirigés par des financiers.

L’individualisme mène à la soumission

Le vingtième siècle est dans les sociétés occidentales libérales marqué par une évolution forte de l’individualisme. L’individualisme est le fruit de l’affirmation de la liberté individuelle dans la déclaration d’indépendance des états unis d’Amérique, de la révolution française. Mais à la fraternité souhaitée s’est peu à peu substitué l’égoïsme. La propriété, valeur fortement affirmée des sociétés bourgeoises et agricoles, a toujours été mieux défendue que la solidarité, et elle a triomphé lors de l’effondrement du mur de Berlin. Le libéralisme est un concept flatteur, car il revêt de liberté le capitalisme. Aujourd’hui on exploite des moutons consentants.

L’art populaire exalte, depuis plusieurs siècles, bien davantage l’individu que le groupe. Le romantisme, le cinéma, le journalisme magnifient les héros auquel chacun pourra s’identifier, de Napoléon à Macron, de Rudolf Valentino à Johnny Halliday. Toute notre culture est tournée vers la défense de l’individu opprimé par la société, la famille, la religion. En faisant exploser des carcans, on a nié l’importance des règles communes, du contrat social. La libération sexuelle et pédagogique de 1968 comportait une part d’utopie communautaire, mais si certains soixante-huitards ont réussi leur retour à la campagne, les communautés de vie, sans règles structurantes, ont sombré dans l’échec et le ridicule.

« Chacun son chemin » est maintenant la devise des vieux soixante-huitards comme des jeunes rappeurs. Payer ses impôts parait une charge inadmissible. Pourquoi serais-je payé autant que mon voisin, un crétin qui ne fait pas grand chose et passe son temps au café ? Pourquoi aider les clochards, ils n’ont qu’à travailler. Pourquoi faudrait il accueillir les pauvres de la planète ? Ils n’ont qu’à développer leur pays, avec tout l’argent qu’on leur donne. Un patron est-il payé 10000 fois plus que ses employés, il est considéré comme méritant.. et particulièrement courageux quand il en licencie une partie. Faire grève est nuisible : pourquoi une minorité en colère d’hommes exploités, imposerait-elle ses conditions aux patrons et à la majorité servile ?

En se penchant un peu sur cette lente évolution, on découvre que cet individualisme culturel a été promu pour qu’aucun mouvement collectif fort ne puisse renverser la domination des puissants. Le peuple se sentait opprimé par ses rois, aujourd’hui il râle contre ses élus, mais se fait manipuler par la publicité, le sport, l’illusion de l’ascenseur social. Une majorité « silencieuse » et conservatrice vote pour un leader fort, qui le rassure. On se rassure, pour ceux que la morale démange, en se disant qu’on a choisi « le moins pire », alors qu’un système qui élit un seul homme pour gouverner tout un pays n’est pas pleinement démocratique. Vive la dictature qui nous préserve du chaos ! Chacun dans sa coquille, les épreuves passeront sans nous toucher…

A cet individualisme correspond également une individualisation des pays. Chacun s’identifie à une nation, non pas pour glorifier un collectif, mais pour se protéger des étrangers qui viendraient limiter notre prospérité, notre liberté de consommer à tout crin. Individualisme et nationalisme refusent tout partage.

Ne nous soumettons plus, regroupons nous autour des valeurs fondamentales de la liberté, de l’équité et de la solidarité. Acceptons de partager l’espace, le travail et nos espoirs avec tous les autres.